Introducción

La irrupción de la pandemia del COVID-19 tuvo un gran impacto en la vida y en el funcionamiento de la sociedad a nivel mundial1 tanto en aspectos micro, como las relaciones interpersonales y la pérdida de salud y de seres queridos, como en aspectos macro, como la economía, el sistema de salud y el acceso a recursos.

Desde las instituciones hubo que tomar medidas en un clima de tensión y crispación para dar respuesta a nuevas y acuciantes necesidades2. La población asumió muchos cambios en poco tiempo, en un contexto de incertidumbre, miedo, tristeza y rabia.

Desde marzo de 2020, la sociedad se enfrentó a una situación traumática prolongada que trajo nuevos indicadores de sufrimiento: desgaste, desazón, fatiga pandémica, disminución de la salud mental, aumento de desigualdades sociales, detrimento de la salud física en la población mayor y general, aumento de casos de soledad no deseada1.

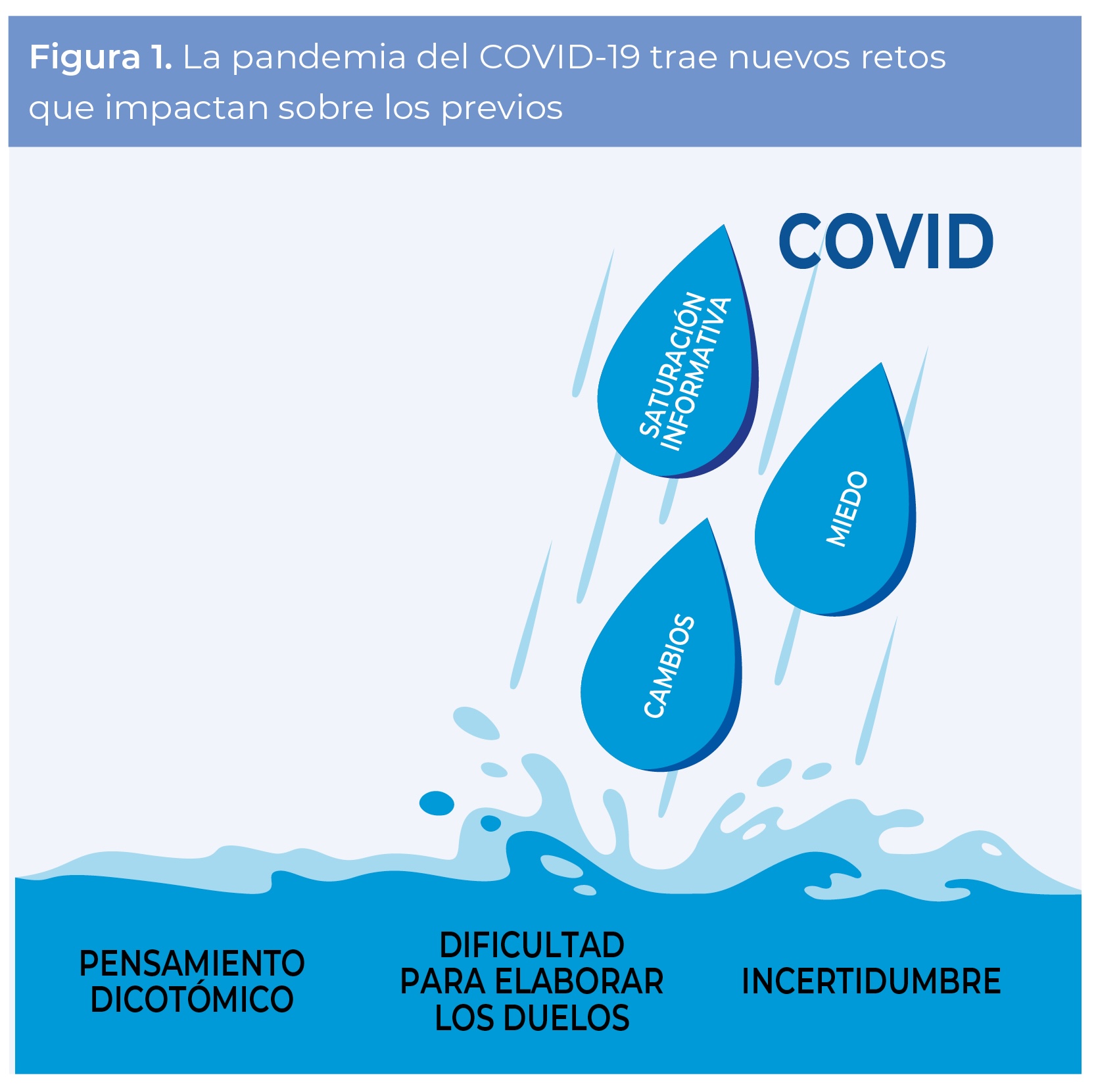

La pandemia y sus implicaciones impactaron y agravaron fenómenos que ya se daban en nuestra sociedad (figura 1), como la polarización (pensamiento dicotómico), la dificultad para elaborar los duelos o sostener la incertidumbre, amplificadas por el miedo a la infección, la saturación informativa y el frenetismo de los cambios3-8.

Desgraciadamente, los recursos para elaborar esta situación, a nivel subjetivo, fueron escasos y elaborarlo solo a nivel individual resultó poco menos que imposible. Muestra de ello, pese al despliegue de acciones comunitarias9, fueron la espera pasiva de la población a las respuestas institucionales y gubernamentales, la poca capacidad para tolerar y elaborar las contradicciones cotidianas o la polarización entre quien dejó de salir de casa tras el confinamiento censurando toda actividad social y quien lo hacía poniendo en riesgo a otras personas o a sí mismo o sí misma.

Se observó una gran preocupación por el exceso de información y la dificultad para elaborarla, así como la escasez de espacios colectivos de ayuda. Numerosas publicaciones8,9 fundamentan y defienden los espacios de reflexión colectivos como lugares de análisis de la información existente. En la medida en que podamos elaborar con alguien la información, podremos incorporarla y utilizarla mejor.

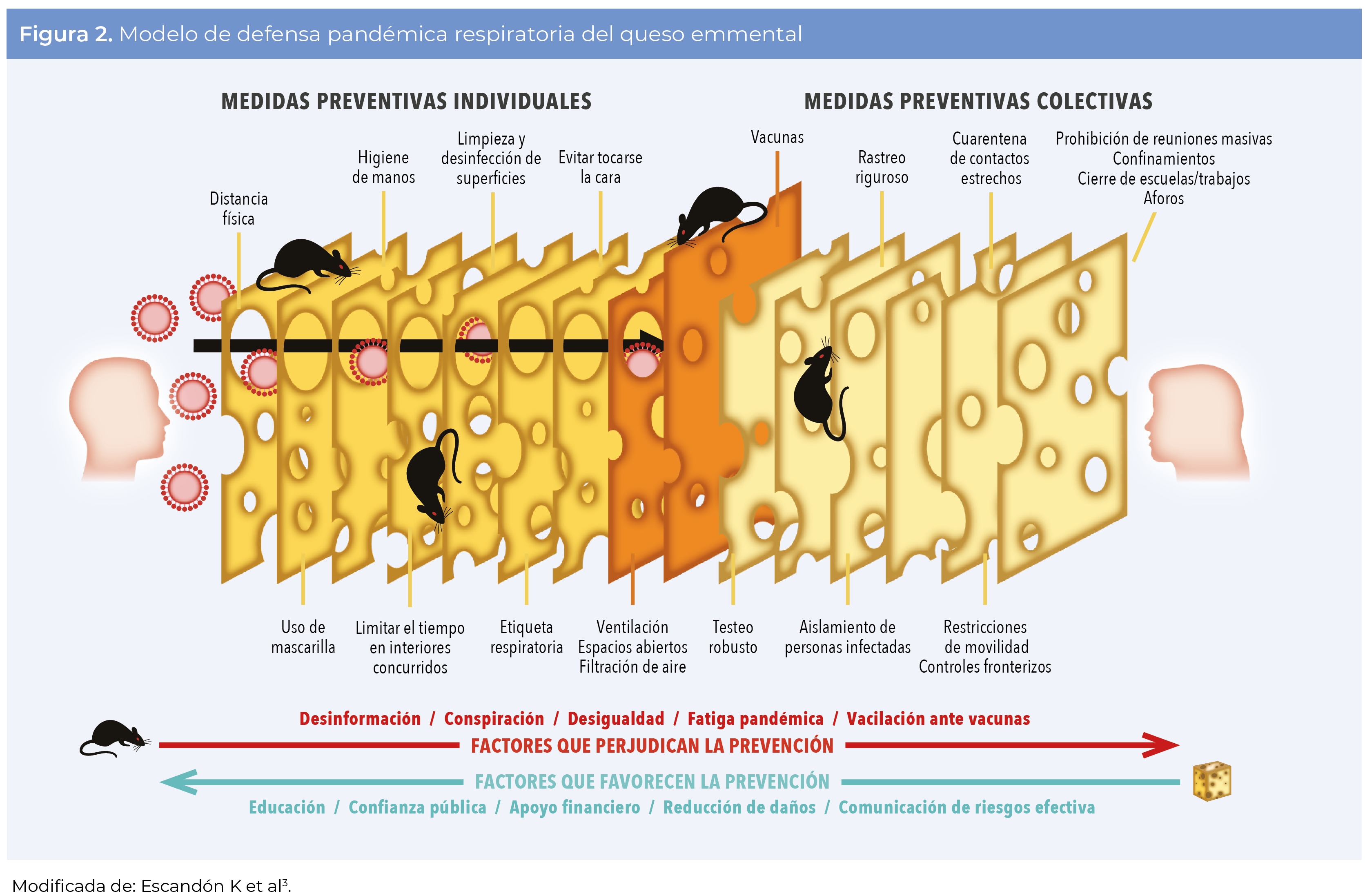

En este contexto, utilizamos el modelo de defensa pandémica respiratoria del queso emmental (figura 2), aplicado a la prevención del COVID-193,10,11, como herramienta para explicar y manejar la complejidad de la situación, e incluimos también el análisis grupal de las dicotomías3, como forma de historizar y visibilizar la polarización.

Viendo que el pensamiento dicotómico y la crispación dificultan la toma de decisiones en prevención, nos propusimos diseñar una intervención grupal que sirviera para elaborar lo vivido durante la pandemia, desenmascarar el mecanismo del pensamiento dicotómico y aportar criterios útiles en el día a día para facilitar la toma de decisiones autónomas sobre prevención a profesionales y a la población general.

Dicha intervención se organizó en el marco de acciones comunitarias del Ayuntamiento de Madrid, financiado con una beca de formación e investigación denominada Abordaje Comunitario en Prevención del COVID-19 del organismo Madrid Salud.

Objetivos

Implementar una intervención grupal, brindando información útil y necesaria para la toma de decisiones y un espacio de comunicación entre los participantes que permitiera disminuir la ansiedad generada por la pandemia.

Evaluar los resultados de la intervención grupal en términos de alivio personal de la inquietud generada por la pandemia, de aprendizaje y de utilidad en la práctica profesional y en la vida cotidiana.

Métodos

Se diseñó una intervención grupal durante la pandemia del COVID-19. Se realizaron 28 sesiones con una media de

Se utilizó como recurso el modelo de defensa pandémica respiratoria del queso emmental. La coordinación de los grupos se hizo aplicando la Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios (ProCC), cuyo objeto de estudio y trabajo son los malestares de la vida cotidiana12. Elegimos el método del grupo formativo, dispositivo grupal con orientación comunitaria como marco de trabajo para potenciar los recursos de las comunidades en la resolución de sus propias problemáticas de salud13,14. El dispositivo grupal permite explicitar malestares asociados a la pandemia (impacto negativo, duelo social, sensación de caos, incertidumbre, saturación, fatiga pandémica…), dándoles cabida como realidad social y no solo individual y permitiendo parte de su elaboración.

La dinámica y los contenidos de cada sesión fueron (véase la guía de la sesión):

- Presentación del equipo de coordinación y de la sesión.

- Rueda inicial: presentación y alguna/s preocupación/es actual/es en torno al COVID-19.

- Devolución: elaboración de las expectativas. Reconocimiento del impacto social de la pandemia, del duelo social, la sensación de caos e incertidumbre y la saturación por la sobreinformación y fatiga pandémica.

- Ejercicio en subgrupos sobre pensamiento dicotómico. Puesta en común de todo lo que se les ocurre sobre una falsa dicotomía:

- Salud-vidas versus economía-medios de vida.

- Confinamiento indefinido versus apertura ilimitada.

- Mascarillas para todas las personas versus sin mascarillas.

- Devolución de la coordinación: reflexión guiada sobre la construcción del saber científico durante la pandemia y el manejo de la incertidumbre asociada a través de falsas dicotomías relacionadas con la transmisión del virus, su sintomatología y la posibilidad de reinfección. Durante el año que duró la intervención grupal se produjeron cambios muy relevantes en la dinámica de la pandemia (infecciones asintomáticas, transmisión por aerosoles, reinfección, protección de la vacuna, etc.), por lo que hubo que ir actualizando los contenidos técnicos.

- Lluvia de ideas: «¿Qué cosas se hacen para evitar que el virus llegue a las personas sanas?».

- Exposición dialogada colocando los elementos de la lluvia de ideas en las diapositivas del modelo de defensa pandémica respiratoria del queso emmental (figura 2). Este esquema identifica cada medida preventiva con una loncha de queso emmental, mostrando que, como barrera, ninguna es infalible en solitario, pero a mayor cantidad de medidas-lonchas, mayor protección. El esquema sirve de apoyo a la toma de decisiones frente al riesgo y a la comprensión de la multidimensionalidad causal de la infección. Plasma parte de la complejidad del problema (con sus atravesamientos individuales, colectivos, sociales, etc.), condensando gran cantidad de información que, desglosada en fases, resulta muy esclarecedora y útil para organizar los conocimientos preventivos. Otros ejes de la devolución:

- Lo individual y gran parte de lo colectivo está en nuestras manos. Lo contextual hay que tenerlo en cuenta para diseñar mejores estrategias y no achacar todo al virus o a nosotros o nosotras.

- Importancia de tener en cuenta también las variables de la realidad: incidencia, porcentaje de vacunación, etc.

- Análisis y valoración de riesgo-beneficio.

- Rueda final: pensamientos y reflexiones finales.

Se hizo un registro textual del discurso de las personas participantes (véase el apartado «Resultados») y se diseñó un cuestionario de evaluación (F1) y otro de seguimiento (F2) ad hoc en los que se recogieron también la edad y la profesión. Al final de cada sesión se les proponía la cumplimentación del primer cuestionario (F1) y 4 meses después del segundo (F2). Incluían cinco preguntas con cinco categorías de respuesta (nada, poco, regular, bastante, mucho) sobre inquietud previa a la sesión, alivio de la inquietud tras la sesión, aprendizaje, percepción de utilidad e intención de uso de la sesión para otras actividades profesionales.

Se hizo un análisis cualitativo del contenido de cada sesión con el registro textual para identificar categorías comunes. Para el análisis estadístico, las variables cualitativas fueron tratadas a través de frecuencias absolutas y relativas. Se agruparon las respuestas en niveles altos (bastante-mucho), medios (regular) y bajos (poco-nada). El análisis de los datos se llevó a cabo usando el software estadístico Stata (v.16).

Resultados

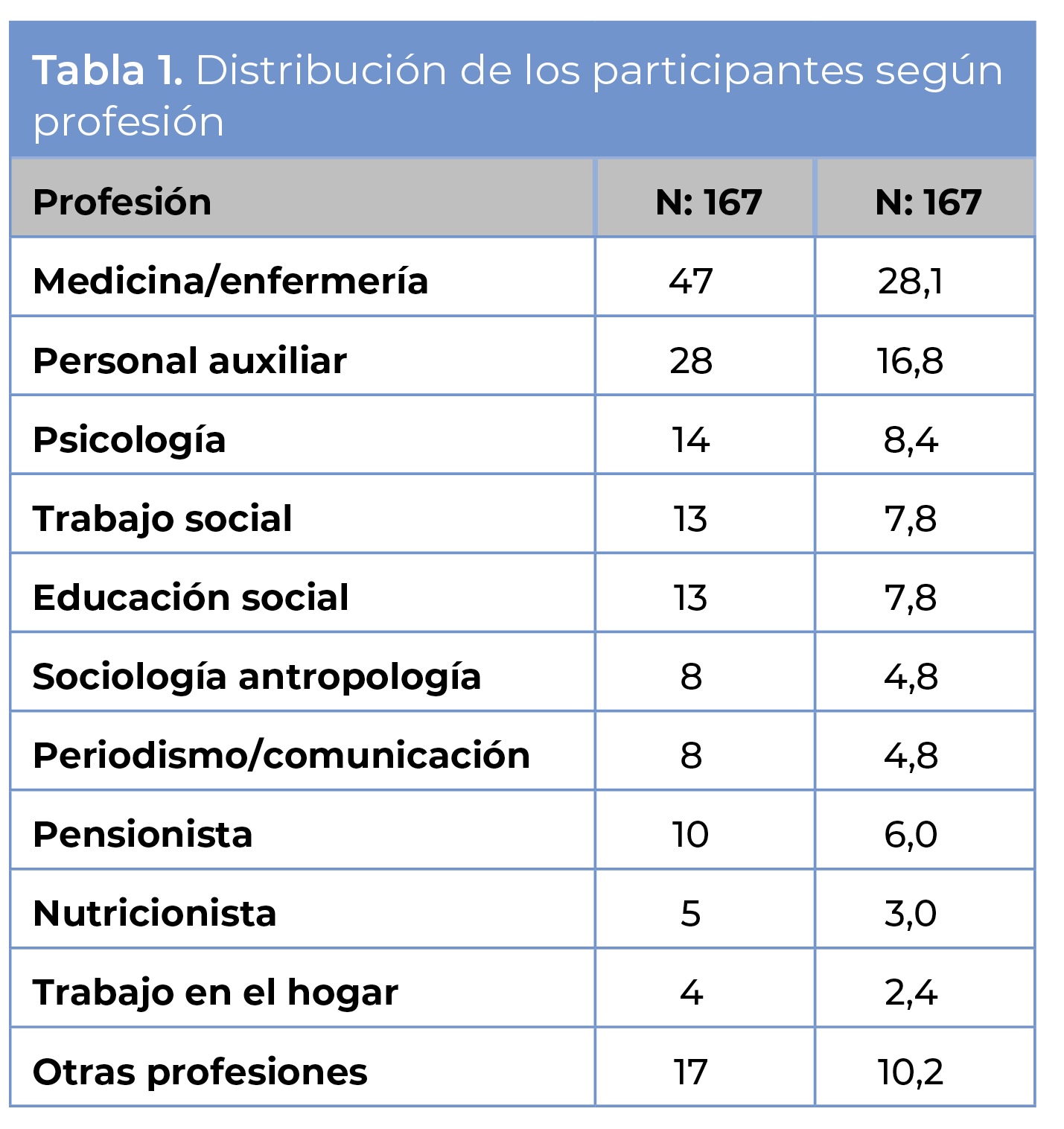

Asistieron 300 participantes, de los cuales contestaron el primer cuestionario 150 (50%), de ellos el 60% respondieron el segundo. De quienes cumplimentaron el primer cuestionario, el 42,9% tenían 40-59 años; el 32,1%, 20-39, y el 25% eran mayores de 60 años. Sobre la profesión, el 28% eran profesionales de la medicina y enfermería y el 26% tenían un perfil psicosocial (tabla 1).

Se expresó un importante potencial de la sesión grupal para aliviar la inquietud: «Me ha venido muy bien. Conocer da tranquilidad»; «Menos angustias, más certezas, un camino hacia algo».

En ocasiones se desarrolla con más detalle y se expresa el desbloqueo de la posibilidad de pensar en el futuro: «Entender las cosas que realmente no vemos. Más tranquilidad y ver que hacemos las cosas bien. Dentro de lo complejo, nos vamos orientadas»; «Me ha calmado extrapolar las medidas a otro tipo de pandemia o enfermedad global y nos va a permitir colocarnos en modo preventivo. Esto lo podemos ver en el futuro».

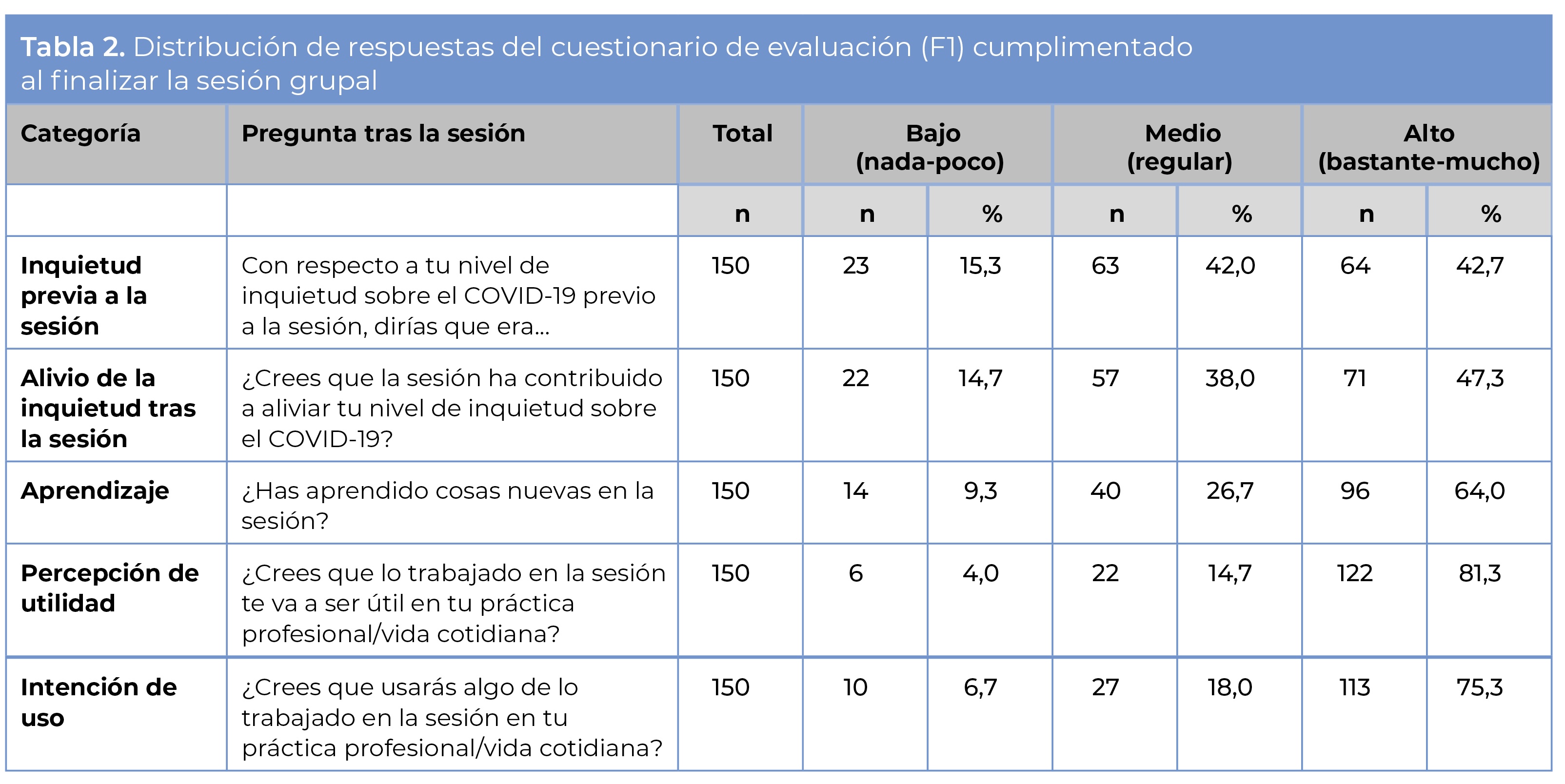

Este potencial se complementa con las respuestas al cuestionario: en el momento de la sesión, el 42,7% refería altos niveles de inquietud, y el 42%, un nivel medio. Tras la sesión, el 47,3% de participantes dijeron tener altos niveles de alivio, y el 38%, un nivel medio. Este porcentaje de alivio era del 62,5% entre las personas con niveles más altos de inquietud y llegaba hasta el 91,3% entre las personas con niveles medios y altos de inquietud (tabla 2).

Con respecto a los aprendizajes realizados, aunque se explicitó que el objetivo no era traer elementos nuevos sino reflexionar sobre lo ya sabido, hay menciones específicas: «Parece que lo sabemos todo como profesionales, pero así entendemos por qué hay quien se protege hasta el máximo»; «Me voy con la sensación de organización y colocación de pensamientos. Estructura que me ayuda y aclara bastante». También permitió identificar que el COVID-19 ocupó el lugar central de la atención sanitaria, lo que perjudicó la atención de otras problemáticas de salud: «Nos centramos en el COVID y dejamos cosas muy importantes de lado». El 64% de participantes refieren altos niveles de aprendizaje, y el 26,7% considera que el nivel de aprendizaje es medio.

En lo referente a la utilidad, aparecieron muchas referencias a que la sesión grupal con orientación comunitaria en época de pandemia había gustado y a su capacidad de estimular reflexiones futuras: «En fin, me quedo pensando toda la tarde»; «Una lectura más clara y esquemática de la complejidad a la que nos enfrenta la pandemia. Son herramientas para seguir pensando nuestras intervenciones». El 81,3% de participantes reportaron altos niveles de utilidad percibida para su práctica profesional o vida cotidiana.

La intención de uso se ve reflejada en expresiones como: «Se me ocurren otras cosas [que hacer]. En relación con la salud mental, pienso en que hay mucho que hacer en relación con la prevención y la promoción de la salud. Se me han abierto posibilidades con el queso»; «He pensado cómo lo puedo enfocar en mi ámbito: gimnasio, clases colectivas».

Aparecen posibilidades de usos diferentes, mostrando el potencial estimulante de los conceptos trabajados para motivar cambios en la manera de enfrentar la problemática y sus implicaciones: «Se podría hacer un programa completo de 10 reuniones sobre COVID. Se podría hacer asesoría, análisis de casos»; «Lo tengo que aplicar ya para la “merendola” de mi asociación para pensar, argumentar, etc.».

También se ve que las personas participantes se plantean aplicar lo trabajado a través del análisis de las dificultades compartidas, conectando con la magnitud de la tarea, el desgaste, la dificultad de manejar las incertidumbres, los efectos de la desinformación, miedo o saturación… Y aparecen también lo dicotómico, los enfrentamientos, lo extremo y las dificultades para consensuar: «Lo de la incertidumbre científica es interesante y preocupante. ¿Cómo trasladar verdades?»; «Si hay un pensamiento dicotómico, ¿cómo trasladar una cuestión tan compleja?»; «Es un chute de energía para las navidades, en mi casa hay dificultad para hacer consenso». Esto se traduce en que el 75,3% de participantes respondieron que iban a usar elementos de lo trabajado y aprendido en un futuro.

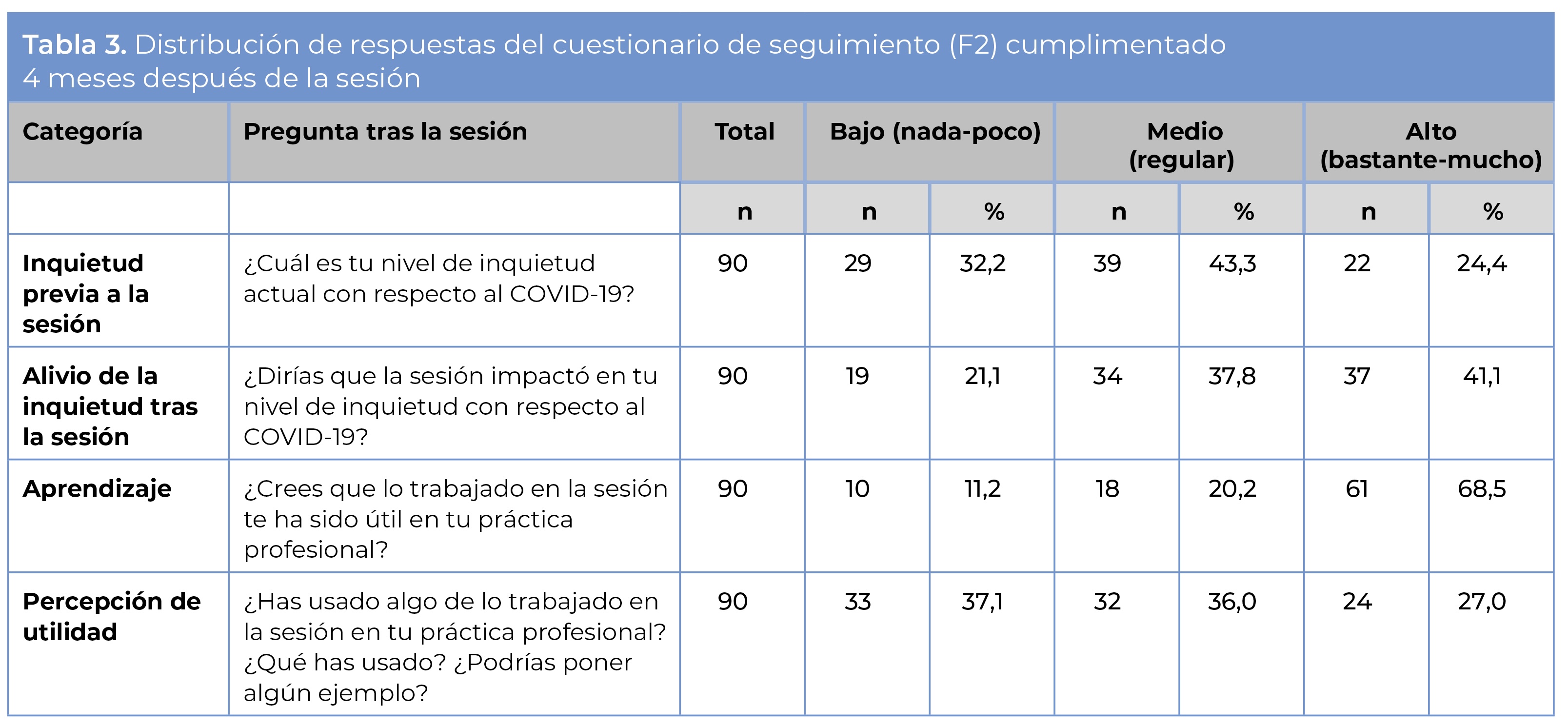

Con respecto al cuestionario de seguimiento, el 24,4% tenía un nivel de inquietud alto y el 41,1% seguía considerando, pasados 4 meses, que la sesión había producido altos niveles de alivio. Al 68,5% les pareció que les había sido útil en ese tiempo, y el 27% manifestó haber hecho algún uso de lo trabajado en lo personal (social, familiar) y en lo profesional (compañeros/as, usuarios/as) (tabla 3). Así, cuando se pidieron ejemplos de los recursos que habían utilizado, el modelo del queso emmental apareció como el más mencionado, seguido del cuestionamiento del pensamiento dicotómico y la valoración en términos de riesgo-beneficio. Además, aparecieron otras cuestiones, como cambios en la disposición a pensar la problemática, incorporación de argumentario, percepción de la complejidad, la importancia de manejar información veraz. También hay participantes que refirieron haberlo usado para tomar decisiones concretas sobre la aplicación de medidas, la realización de actividades en según qué condiciones, etc.

Cuando se comparan las tendencias de quienes habían contestado ambos cuestionarios, en el caso de la utilidad percibida, se observa que en el 50% la puntuación se mantuvo, disminuyendo para el 42,9% y aumentando para el 7,1%.

Discusión

Los resultados, procedentes de una población mayormente femenina, muestran que una única sesión grupal de 2 horas de duración con orientación comunitaria en época de pandemia produjo beneficios en el nivel de inquietud de quien participó, en el nivel de aprendizaje profesional y en la intención de uso de la experiencia en lo individual y en lo profesional. El 85,3% de participantes declaró que la sesión había contribuido a aliviar su nivel de inquietud por el COVID-19; el 90,7% había aprendido cosas nuevas; el 96% dijo que la sesión les iba a ser útil y el 93,3% afirmó que tenía intención de usarla en su trabajo.

Se trata de una intervención relativamente sencilla y de bajo coste que ha funcionado como espacio de reflexión, encuentro, intercambio y recapitulación de lo vivido. Ha obtenido resultados satisfactorios y se considera que puede ser de utilidad como herramienta de educación y diálogo al trabajar con la comunidad, específicamente en ámbito sanitario. Este tipo de espacios son esenciales para la promoción de la salud y una herramienta imprescindible en tiempos de crisis, más aún cuando el tema que nos compete es intrínsecamente cuestión de responsabilidad colectiva.

Existe una amplia bibliografía que refuerza la importancia de involucrar a la comunidad en la gestión de las crisis de salud pública15,16 y de desarrollar estrategias flexibles que tengan en cuenta la dimensión territorial y estén abiertas a la participación9.

Se considera que tanto el enfoque (intervención grupal con orientación comunitaria) como la metodología (ProCC) son adecuados por sus objetivos de fomentar el protagonismo individual-social en cuestiones que nos afectan al conjunto de la ciudadanía. En este sentido cabe mencionar la revisión de Sobrino Armas et al.17, incluyendo este modelo para trabajar sobre las causas de las causas, como experiencia que ayuda a los equipos de Atención Primaria y salud pública en la acción comunitaria en salud.

Se debe resaltar también la aceptación del uso del modelo emmental para la sesión y para otras actividades comunitarias ya que, como planteaba Escandón et al.3, puede servir para plantear enfoques de múltiples niveles para reducir el riesgo.

Se destaca la aplicación del modelo del queso, propuesto originalmente por James T. Reason18, a la prevención del contagio por COVID-19 que han hecho autores como Ian M. Mackay10. Si bien esta aplicación ha sido difundida por redes y medios de comunicación, el objetivo era acercar esa estrategia de pensamiento a la población de una forma accesible y digerible. La imagen condensa tanta información que se nos hacía fundamental abrir un espacio de elaboración para poder integrar los múltiples elementos que la conforman y aprovechar así todo su potencial para que la población pudiese utilizarla realmente como una herramienta a la hora de tomar decisiones cotidianas.

Posteriormente, y en base a la experiencia que se comparte en este trabajo, se rescata su potencial didáctico para aplicarlo a otras problemáticas de salud en las que se busca evitar un evento (en el caso del COVID-19: evitar el contagio; en el caso de la alimentación y los hábitos de vida saludables: evitar el aumento de peso).

Se considera que es un recurso con mucho potencial para trabajar temáticas de gran complejidad con población que, además, permite calmar ansiedades asociadas y dotar a la ciudadanía de protagonismo y de una sensación de responsabilidad más ajustada a la realidad. Así, las energías quedan mejor distribuidas entre «lo que puedo hacer yo», «lo que puedo hacer con otras personas», «lo que está ahora en mi mano» y «lo que no está en mi mano (y debe ser realizado por poderes públicos, por ejemplo)».

Todo esto muestra la calidad de los elementos empleados y la utilidad de la propuesta, además de la necesidad de incorporar recursos para dar respuesta a la heterogeneidad de las acciones necesarias en salud comunitaria9.

Las principales limitaciones de este trabajo derivan del hecho de que se trata de un proyecto de intervención en un contexto de cierta dificultad y urgencia, por lo que la información cuantitativa recogida es la mínima que permitió documentar la experiencia y poder evaluarla. De hecho, no fue posible recoger el género en el cuestionario para poder conservar el anonimato. No se trata de una muestra representativa y la información sobre las características demográficas de la población participante es muy limitada. El objetivo no es generalizar estos resultados a otros contextos geográficos o temporales. Se ha realizado apoyándose en la descripción de los datos cuantitativos para ilustrar, junto con la información cualitativa aportada, el interés de la experiencia.

Las tasas de respuesta son relativamente bajas, aunque se encuentran en las cifras habituales en este tipo de trabajos19. Una de cada tres personas participantes respondió al cuestionario de seguimiento 4 meses después de la sesión grupal, mostrando que guardaban memoria de la misma. No obstante, para evitar posibles sesgos en futuras intervenciones, consideramos importante mejorar las tasas de respuesta de los cuestionarios y la información recogida en ellos.

En conclusión, este modelo de sesión grupal con orientación comunitaria ha mostrado su utilidad como recurso de educación para la salud, y su metodología puede incorporarse para mejorar la salud comunitaria.

Al igual que en el informe SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria)9, donde se mostraba que era necesario evaluar y revisar participativamente lo llevado a cabo en la pandemia del COVID-19, y aprender de las experiencias puestas en marcha, se considera que es nuestra responsabilidad, como profesionales de la salud, poner a disposición estos recursos contrastados20, así como desarrollar acciones que ayuden a construir una sociedad con capacidad de enfrentar las problemáticas de salud no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo. En esta línea, se incluye en el material complementario, la guía para poder desarrollar la sesión.

Agradecimientos

A los y las profesionales de la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud por su valioso trabajo durante la pandemia y a las personas participantes en los grupos. A Elena Aguiló, María Asperilla, Ana de Blas, Javier Calatrava, Fernando Conde, Pilar García, Marian Gil, Ayelén Losada, Lola Rivas e Irene Rodríguez por sus aportaciones al informe final del proyecto.